Hausshaelter : en discutant de l'application de celui-ci aux 240 et en replongeant dans mes archives, j'ai découvert que ce n'était pas le bon modèle (qui par contre aurait convenu à une BB Midi - je le sais depuis hier grâce à Thierry Magrou...).

Les vapeurs du P.O. dans les années 30 avaient un modèle à répétition des signaux, mais à sifflet extérieur... Donc, ablation et remplacement de la partie droite du bidule. Manque encore un (moche) carter inférieur englobant la tige de commande et le mécanisme de remontage actionné par manivelle.

Entre-temps, et depuis, je me suis attaqué aux châssis des trois tenders. C'est éprouvant au départ, d'autant que la documentation manque pour les 10-H/K (c'est mieux pour le 26-A, mais on en parlera plus tard).Il faut interpoler entre des diagrammes imprécis, des photos plus ou moins nettes (au fait, si quelqu'un avait une vue d'arrière, cela me serait d'un grand secours...) et, grand merci à Philippe Gutelle qui les a prises pour moi, de belles photos des dessous du tender Forquenot de Mulhouse, fort explicatives pour l'installation de freinage et les détails du rivetage...

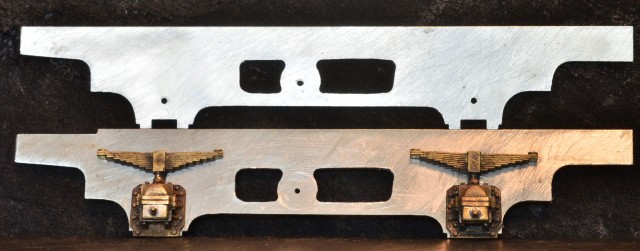

Pour le moment, il y a les longerons (pas pareils, les hauteurs de tamponnement avant sont différentes) :

- Les boîtes, KZ modifiées et qui devront l'être encore, sont juste posées devant...

et une structure intérieure centrale (mal nettoyée ici) qui supportera le plancher bois et quelques accessoires (frein, tubulures...). problème : on ne peut rien souder avant que toutes les fixations soient prêtes !

Sur le modèle, je me suis fixé depuis longtemps une suspension trois points avec essieu arrière fixe et essieu avant palonnant. Pour l'essieu arrière, j'ai hésité longtemps entre des boîtes intérieures à l'anglaise (qui encombrent le châssis d'éléments inexistants en réalité) et la solution finalement adoptée : transformer les boîtes KZ "cosmétiques " en vraies boîtes coulissant entre plaques de garde, car il n'est pas envisagé d'essieux non démontables, ne serait-ce qu'à cause de la peinture...

Plus tard viendront les caissons associés aux traverses, structures bien plus complexes bien entendu.

- A gauche, la boîte devenue fonctionnelle.

Puisqu'il semble qu'on n'explique pas toujours suffisamment, voici la méthode utilisée : usinage des compléments en chapelet dans une barre de laiton dans laquelle ils sont prédécoupés, soudure sur la boîte d'origine, centrage avec une queue de foret de 1,6 huilée, sans les détacher de la barre, ce qui permet d'obtenir facilement la verticalité des glissières, tronçonnage et un petit coup de lime sur la tranche pour finir...

(à suivre...)